Correction fraternelle

Quand Joseph Ratzinger étrillait son "ami" Hans Küng: il recensait (mais n'encensait pas!) un de ses livres "Etre chrétien", paru en 1974. Article de la revue Communio, dans le livre "Croire et célébrer". (30/4/2013)

En 1974, Hans Küng écrivait un livre intitulé "Christsein", plus tard traduit en français sous le titre "Être chrétien" (édition du Seuil, 1979, réédité en 1994).

Dans un article paru dans la Theologische Revue en 1975, repris par la rédaction française de Communio, Joseph Ratzinger, qui était à l'époque professeur à l'Université de Ratisbonne, recensait minutieusement l'ouvrage de son ex-collègue de Tubingen, qui allait devenir (ou qui était déjà) son plus féroce ennemi, bien secondé par les medias.

Je n'ai pas lu le livre (ni aucun autre de l'auteur, il m'est arrivé de les feuilleter dans une librairie, où ils sont généralement mieux représentés que ceux de notre Pape Benoît, mais cela ne m'a pas donné envie d'aller plus loin.... ce qui frappe, c'est la taille de ses pavés, à l'évidence, et à l'opposé de son "collègue, il n'a pas le sens de la synthèse, et sans doute aussi une grande vanité!), et je n'ai certes pas l'intention de le lire, réservant ce pieux devoir aux fans (de Hans Küng), du comité de la jupe. Comme le disait un journaliste italien, il n'est pas nécessaire de tenter l'expérience de se jeter du haut d'un sixième étage pour savoir que l'on se fera mal en arrivant en bas!!

Ceux qui sont intéressés trouveront une présentation assez détaillée de l'ouvrage ici: www.abeditions.be/_partafoi/03etrech/00et0001.htm

On verra que Joseph Ratzinger démonte un par un les arguments de Küng, et que les siens sont basés sur une théologie solide.

A part cela, je confesse que je n'ai pu retenir un fou-rire à la lecture de certains passages... et qu'il m'est presque arrivé de plaindre ce pauvre Hans Küng, auquel Joseph Ratzinger taille un joli costume pour l'hiver!!

Le texte est à ce titre au moins, une vraie curiosité.

Mais il contient aussi de nombreux enseignements qui nous sont utiles justement aujourd'hui!

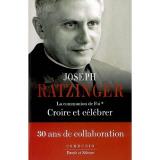

Il se trouve dans l'ouvrage "Croire et célébrer" (Ed parole et Silence, pp 113), dont j'ai déjà reproduit un article: Réformer l'Eglise?

Les traducteurs ont rajouté les sous-titres, pour faciliter la lecture. Ils ont également ajouté les numéros des pages auxquelles renvoient les critiques de l'auteur, que je n'ai pas reproduits.

Le dernier livre à succès de Hans Küng est maintenant si connu qu'il n'est plus besoin qu'on le présente. Ses qualités, sans lesquelles il n'aurait pas eu un tel succès, ont été présentées à un large public dans une série de recensions. Un style alerte, passionné, un contenu qui tente d'atteindre l'ampleur d'une nouvelle « Somme » , l'intégration d'un ample matériau dans un texte qui reste cependant toujours limpide, une ouverture à tout ce qui est moderne tout en refusant l'extrémisme politique, l'atmosphère positive de l'ensemble, le savant dosage d'une tolérance tous azimuts et d'attaques mordantes contre 1'« Église-administration » : voilà des qualités qui ne peuvent qu'attirer la sympathie des lecteurs. J'aimerais ajouter une chose que je n'ai pas trouvée jusqu'ici dans les recensions et qui pourtant me paraît des plus importantes : le sentiment qu'a le lecteur, à la fin du livre, d'être confirmé dans ses opinions. On ne cherche pas à remettre en cause l'évidence de ses habitudes de vie et de pensée. Il apprend qu'il peut être chrétien sans qu'on touche à ses certitudes. Bien plus, le vrai chrétien s'oppose à ceux qui voulaient lui compliquer la vie chrétienne. « Pas question d'être chrétien aux dépens de l'humain », voilà à quoi se résume la « Somme » de Kung.

Non, être chrétien ne coûte rien ? L'auteur ne serait certainement pas d'accord avec une telle conclusion. Mais ne fonde-t-elle pas la méthode dont le livre se sert pour persuader de devenir chrétien? Regardons-y de plus près.

Des orientations justes

Quelle que soit l'opinion qu'on a de Küng, le livre contient de magnifiques passages. L'introduction déjà, la « provocation des humanismes modernes », frappe par sa culture, son ouverture d'esprit et la profondeur de sa pensée. Sa critique du marxisme est convaincante parce qu'elle évite tout dogmatisme, fait droit au positif et ne déduit pas l'aspect négatif en partant de l'extérieur, mais des contradictions internes du marxisme. Si toutefois l'on considère les applications que Küng en fait dans la dernière partie, l'impression est mitigée; on a l'impression qu'il essaie, en faisant des courbettes à droite et à gauche, de montrer ses bonnes intentions face à tout ce qui est moderne, même lorsque toute conciliation est impossible. Un tel numéro de voltige peut en imposer; mais en fin de compte, il ne me parait pas très éclairant. La phrase suivante est typique de l'attitude adoptée : « Pour cette raison, il sera préférable de ne pas répandre une "théologie de la Révolution" ». Pourquoi « préférable » ? Est-elle vraie ou est-elle fausse ? Peut- on par un tel adjectif relier et même concilier le oui et le non?

Mais revenons en arrière.

Le chapitre que Küng a consacré aux « preuves de l'existence de Dieu » me semble être le meilleur du livre. Certes, je suis gêné par le fait que la « théologie naturelle » et les praeambula fidei soient interprétés dans le sens le plus négatif, c'est-à-dire comme n'ayant pas de sens, et par là même soient rejetés: l'œcuménisme n'exige certainement pas un tribut si facile. Ce que Küng opère ici est de fait une « théologie naturelle » bien comprise. Laissons donc cette pique inutile de côté. La manière dont il porte la dimension transcendante sous l'éclairage de la pensée et de la vie humaine est aussi judicieuse que convaincante.

Le chapitre sur les grandes religions a lui aussi, me semble-t-il, une orientation juste, et constitue un progrès par rapport aux positions schématiques qui étaient apparues avec l'optimisme a priori de l'époque conciliaire. Encore faut-il se demander si l'on peut véritablement parler en si peu de pages du contenu des grandes religions et de leur rapport à celui de la foi chrétienne. La phrase que voici, par exemple, s'avère finalement à peine acceptable : « Le brahmanisme hindouiste semble être alors un polythéisme védique "réformé", le bouddhisme un brahmanisme réformé, l'Islam un animisme arabe réformé ». Il est certain que toutes les grandes religions sont le résultat de réformes de religions précédentes; mais le rapport entre le substrat préexistant et ce qui en est sorti est, précisément dans les trois cas cités, si différent qu'une formule aussi concise n'a vraiment plus grand sens. Ce qui est dit de la mission me parait également insuffisant: sa portée va tout de même plus loin que d'être un simple « catalyseur, un lieu où se « cristallisent » les valeurs des autres religions.

Le retour de Harnack

Le noyau du livre est constitué par la présentation détaillée de la personne de Jésus. Le virage de la pensée théologique qui était à la base du catéchisme hollandais est pris ici délibérément : tout ce qui a été dit depuis Schweitzer, Barth et Bultmann contre le « Jésus de l'histoire » en tant qu'instance théologique a totalement disparu. En un retournement qui devrait enthousiasmer Harnack, toute la théologie est de nouveau bâtie sur ce Jésus, quand elle n'est pas carrément réduite à lui (comme le montreront plus loin l'ecclésiologie et l'éthique).

Les quelques pages dont Küng se sert pour justifier ce retour au XIXe siècle ne suffisent certainement pas pour constituer ne serait-ce qu'une approche du problème. Il devrait le savoir mieux que quiconque, lui qui a débuté son itinéraire théologique sous le signe de Barth. Les raisons que donne Küng pour expliquer sa prise de position sont d'une simplicité renversante; il dit qu'il est possible de répondre au problème du Jésus de l'histoire « à condition que l'arbre ne cache pas la forêt et que les différences n'effacent pas le consensus ». Je suis moi aussi d'avis qu'en réalité, la personne de Jésus nous apparaît dans le Nouveau Testament avec une clarté et une évidence bien plus grandes qu'on pourrait le supposer face aux jugements de l'école bultmannienne. Mais cela ne suffit pas pour trancher la question de savoir quel rapport il y a entre la certitude historique et la certitude de la foi, si oui ou non la certitude historique peut servir de critère à la foi : ce fut justement l'objet de la querelle qui opposa le jeune Barth au vieux maitre Harnack.

Certes, Küng lui aussi nous assure que la recherche historico-critique sur Jésus ne peut engendrer ni la foi ni les certitudes de la foi. Mais la méthode de son livre prend un tour différent, car l'auteur, avec la sûreté de celui qui sait, oppose au Christ de la piété, au Christ du dogme, au Christ des illuminés, au Christ des écrivains, le Christ véritable dans lequel il voit bien évidemment le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire le Jésus perçu à travers une reconstruction historique. On ne peut pas dire qu'il traite avec beaucoup de ménagements le Christ de la piété ou le Christ du Dogme. Du haut de la science universitaire du XXe siècle, il constate que « le Jésus de l'histoire n'est pas identique, nous l'avons vu, à 1'image du Christ de la dogmatique traditionnelle. Pas plus qu'au Christ spéculatif tel que l'idéalisme allemand le comprenait à partir de l'Évangile de Jean ».

C'est dans cette question de méthode seulement esquissée ici que je vois le problème central de ce livre. Qui est habilité à parler de la foi? L'historien? Küng répond: non. Qui alors? La question est sans réponse. L'Église n'entre pas en ligne de compte, la Bible non plus d'ailleurs. « Plutôt que de savoir si la Bible elle-même est une parole inspirée, il importe bien plus de savoir si l'homme se laisse lui-même inspirer par cette parole et comment ». Pour autant qu'on puisse essayer de reconstruire une théorie de la foi à partir des différentes affirmations de Kung, on a l'impression que la foi résulte d'une union entre une foncière confiance et l'évidence historique et pratique. C'est une certitude des plus fragiles qui ne peut certainement pas se permettre d'avoir de grandes prétentions sur l'action et la pensée humaines - prendre pour norme ce qui, dans le christianisme, peut être admis et approuvé sans difficulté, voilà le principe qui guide Küng.

Le Jésus que Küng présente est sympathique, décrit avec élan par un homme pour qui « être chrétien est vraiment une bonne chose » et qui tente par sa description de la figure de Jésus de montrer pourquoi. Ce qui, dans le livre sur Jésus de Herbert Braun, avait pu surprendre, se confirme ici, mais sous un aspect tout différent même en réduisant considérablement le matériau concernant Jésus (comme l'a fait dans les dernières décennies la critique des sources), il reste une matière étonnamment vaste qui laisse encore transparaître quelque chose de la physionomie d'une personne sortant de l'ordinaire. Et cependant, le centre de cette personne semble creux, sans réelle profondeur. Le cœur de l'image que Küng trace de Jésus tient dans ce diagnostic : il lance un défi toutes directions contre l'establishment (Moise), contre la conquête du monde par la violence révolutionnaire (Mahomet), contre l'émigration monastique (Bouddha), contre l'éthique aristocratique et le compromis moral (Confucius, Pharisiens) (197-239). Déjà le fait de mêler les mouvements contemporains du judaïsme ancien et les grandes religions pour situer Jésus dans l'histoire des religions et l'histoire culturelle ne peut que paraitre très douteux. Mais surtout, le contenu positif de la provocation reste extrêmement terne.

La « vraie radicalité » que, selon Küng, Jésus enseigne et qui se distingue totalement des autres radicalismes idéologiques par sa sobriété et son réalisme, le centre d'où proviennent les provocations, c'est la « radicalité de l'amour ». C'est vrai. Mais pour mériter le qualificatif de « sobre », encore faut-il que son réalisme prenne, par-delà la provocation, des contours plus précis. Sinon, on court le risque d'une surenchère purement verbale de formules creuses « Quant à Jésus, lui qui n'était pas un juriste, il s'en tint lui-même à des appels inconditionnels que chacun devait réaliser dans sa situation propre (...) c'est pourquoi il n'est nul besoin d'exceptions, d'excuses, de privilèges ou de dérogations à la loi ». En quoi ces affirmations sur l'absolu de la volonté de Dieu sont-elles donc sérieuses ?

Haine de la métaphysique

Venons-en à la question centrale, celle du rapport entre Jésus et Dieu ou, selon la formule classique, celle de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Küng s'efforce de mettre en relief le caractère radicalement théo-logique de la parole et de la personne de Jésus : dans la rencontre avec celui-ci c'est finalement la question de Dieu et rien d'autre qui est en jeu. Il tente également de mettre en évidence l'unité de la foi en Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et par là même le lien ultime de cette foi à la personne de Jésus. Pour préserver l'unicité de Jésus, il a soin de garder le noyau de la confession de la foi au Christ des conciles de l'Église ancienne.

Mais en même temps, il nourrit une haine insurmontable envers la métaphysique ou ce qu'il considère comme tel. Ceci est lié au fait que, pour lui, la connaissance définitive, la certitude d'une vérité qui illumine d'une manière irrévocable, est non seulement une impossibilité pure et simple, mais aussi quelque chose de profondément condamnable : il a étroitement mêlé cette idée à celle qu'il s'est faite de l'autorité de l'Église et des obligations dont elle seule se porte garante; elle représente précisément ce contre quoi il est parti en guerre.

Mais en s'interdisant de poser la question de l'être et d'imaginer une certitude définitive communiquée au sein d'une communauté de foi, il bloque par avance l'accès à la confession de foi de l'Église ancienne. Car la question de la nature humaine et de la nature divine de Jésus pose la question même de l'être; elle est indissociable de la question trinitaire. Mais qui aurait l'audace d'affirmer de telles choses au sujet de Dieu, s'il n'y a pas la puissance communautaire de la foi, qui dépasse l'évidence de la réflexion isolée? Dès cet instant, le dogme de la Trinité devient une prétention pure et simple; s'il n'existe aucune instance dépassant nos propres facultés, on ne pourra plus défendre ce dogme - c'est dans cette mesure qu'il y a un lien étroit entre la foi en la Trinité et l'ecclésiologie, entre la confession de la foi en Dieu et la foi en l'Église : dans l'histoire et dans les faits.

L'effort de Küng pour lier la confession essentielle de l'Église à une image objective de Jésus fondée sur les sources, et pour faire apparaitre leur unité dans une réflexion sur l'existence est tout à fait louable; sur ce point, son livre se place au-dessus de bon nombre d'ouvrages théologiques qui pullulent dans la littérature de second ordre et empestent notre atmosphère. Mais cela ne peut nous faire oublier qu'il n'a pas réussi la synthèse et que le fond de son livre ne dit finalement pas ce que l'Église croit.

La Trinité expédiée

Confesser que Jésus est vrai Dieu et vrai homme se réduit chez Küng à une affirmation apparemment vigoureuse : « Que dans l'histoire de Jésus-Christ, Dieu et l'homme entrent vraiment en jeu, est un fait auquel il faut aujourd’hui encore tenir inébranlablement dans la foi ».

Le « vrai Dieu » se traduit par conséquent de la manière suivante : « Toutes les affirmations revêtant souvent les formes mythologiques ou semi-mythologiques de l'époque, touchant à la filiation divine, la préexistence, le rôle de médiateur dans la création et l'incarnation, ne signifient ni plus ni moins que ceci :fonder le caractère unique, non déductible et indépassable de l'appel, de l'offre, des exigences qui se sont fait entendre dans et avec Jésus, et qui finalement ne sont pas d'origine humaine, mais divine, et par conséquent sont absolument dignes de confiance et concernent les hommes de façon absolue ». Si bien que l'unicité de l'être se réduit ici à l'unicité de l'appel, l'« être » devient « entrer en jeu » - entre les deux, il y a un abîme. A ceci correspond le nouveau titre christologique donné par Küng au Christ, et qui a chez lui la place qu'occupe dans la foi du Nouveau Testament et de l'Église le mot « fils » : le « mandataire ». Voilà que, par suite d'une construction, on remplace un mot humain primordial par un terme fade, à demi juridique, qui ne parle ni au cœur ni à la raison et qui, appliqué à Dieu, devient vraiment « mythologique ».

Quant au dogme de la Trinité, présupposé obligatoire de la christologie, Küng en prend encore plus à son aise. Ce qui relie les deux passages, c'est le mépris souverain des recherches plus précises de l'histoire du dogme avec lesquelles Küng se trouve en opposition, aussi bien dans l'ensemble de ses affirmations que dans une série de remarques isolées dispersées ici et là : il traite du dogme de la Trinité sur le ton de l'ironie, ce qu'il n'avait pas fait pour la christologie. Ce qu'il dit, par exemple, sur l'iconographie de la Trinité montre sa totale mécompréhension des icônes de l'Église d'Orient, qui mettent en scène l'événement sauveur de l'« apparition des trois hommes » à Abraham, et non la Trinité sous les traits de trois hommes; ce qu'il dit du filioque est tout aussi imprécis que les affirmations sur le dogme de la Trinité en Orient et en Occident, de même que l'affirmation gratuite selon laquelle des formules confessant trois personnes auraient été précédées par d'autres n'en mentionnant que deux. Rien de tout cela ne tient devant la recherche contemporaine. Mais n'insistons pas là-dessus; je renvoie à une recension de Grillmeier dans la revue Theologie und Philosophie sur le livre de Küng.

Ce que Küng garde comme affirmation personnelle du dogme de la Trinité, au-delà de la définition christologique du rapport entre Dieu et Jésus, c'est une réflexion sur l'Esprit qui se résume ainsi : « L'Esprit est la Présence de Dieu et du Christ glorieux pour la communauté des croyants et pour chaque croyant. En ce sens, Dieu lui-même se révèle par Jésus-Christ dans l'Esprit ».

Je dois avouer que pour moi, ce ne sont, après tout ce qui précède et avec tout ce qui suit, que des formules creuses, une courbette au contenu indéfinissable devant la tradition. Mais peut-il en être autrement, quand auparavant la foi trinitaire a été expédiée d'une question ironique: « Ou bien faut-il considérer que le trinaire (ou le binaire) est en soi spécifiquement chrétien (le "mystère central"; le "dogme fondamental" du Christianisme) ? ».

Si Küng avait élaboré sa théologie un peu en lien avec la vie de l'Église, il se serait rendu compte que le véritable point d'ancrage du dogme de la Trinité est le baptême, et que c'est en lui, de fait, que la foi chrétienne se définit de manière théocentrique et trinitaire; que la foi trinitaire nous introduit dans le baptême de Jésus et ainsi dans son expérience de Dieu, qui atteint dans la Croix sa profondeur ultime. Si Kung avait eu tout cela présent à l'esprit, il ne se serait certainement pas posé une question aussi peu pertinente.

Une Résurrection « de gauche »

Je choisis encore dans le vaste domaine de la christologie le chapitre sur la Résurrection (j'en saute beaucoup d'autres); d'une part parce qu'il s'agit là de la confession essentielle de la foi néotestamentaire en Jésus et d'autre part parce qu'il reflète très nettement une fois de plus les prises de position fondamentales du livre et cette ambiguïté du « il est préférable », qui me semble caractéristique de l'esprit de l'ouvrage.

La structure de cette affirmation est très semblable à celle que nous avions trouvée à propos de Chalcédoine. Là encore, Küng aimerait s'en tenir à ce « centre » sans lequel on ne peut, sans tomber dans l'absurde, utiliser le mot de « Résurrection »; mais il n'ose pas non plus entrer en conflit avec des opinions qui peuvent revendiquer d'être modernes - son courage envers la « gauche » est décidément moins développé qu'envers la « droite ». Ce qu'il dit du tombeau vide sont des faux-fuyants auxquels manque de toute évidence la véracité de 1'histoire : personne ne m'a encore dit, et ce ne sont pas ces pages qui l'expliqueront, comment l'annonce de la Résurrection eût été possible dans une ville où les intéressés, mis dans leur tort par le message des disciples, n'auraient eu qu'à indiquer le chemin du tombeau pour le réfuter. Face à une position qui refuse expressément la Résurrection et les apparitions, qui déduit la foi en la Résurrection uniquement à partir de la théologie juive du martyre et de fait tourne en dérision le terme de « Résurrection », Küng dit : « Il ne faut pas rejeter à la légère cette explication de la naissance de la foi en la Résurrection ».

L'auteur, qui habituellement combat pour une pensée sans détours, s'entend ici à expliquer au lecteur d'une manière étonnamment sophistique pourquoi il n'est pas interdit de voir aussi les choses de cette manière.

La raison la plus profonde du flou de cette théologie de « gauche » apparait p. 422: on la trouve tout simplement dans le goût de Kung pour le « moderne », dans ce fait que la possibilité d'être approuvé par la « conscience moderne » a pris pour lui l'allure d'un dogme. Il reprend ici l'idée centrale du chapitre sur les miracles qui dit que nous devons « rejeter toute intervention supranaturelle qui supprime les lois naturelles ». La formulation déjà est choisie de telle sorte qu'on ne peut qu'être d'accord; qui, des « interventions supranaturelles » ou des « lois naturelles », ira choisir les premières? Mais derrière le décor des concepts, l'essentiel apparait : il s'agit bien de savoir si Dieu lui-même, en tant que sujet, peut ou non agir dans le monde, si le réel est fermé au point qu'il ne puisse fonctionner que selon ses propres lois, ou bien s'il teste ouvert à l'Esprit, au Créateur. Il s'agit de savoir si le monde matériel se soustrait à l'action de Dieu, si on rejette Dieu dans la « signifiance » ou non. La fiabilité, qui d'ailleurs se base sur une conception non critiquée des lois naturelles, ne laisse aucune place à la Résurrection comme événement concret. C'est pourquoi, malgré d'indéniables bonnes intentions, ce que Küng dit de la Résurrection est terriblement insuffisant : « En mourant, il est passé par-delà la mort dans cette réalité dernière, inconcevable, globale, qui l'a reçu en son sein, et que nous désignons du mot "Dieu" ».

Une Eglise pas très catholique

Tandis que Küng, dans ce qu'il dit du Christ et de Dieu, dit s'efforcer de se mettre d'accord avec la foi que confesse l'Église, l'idée qu'il s'est faite de l'Église est très claire, et elle se détourne résolument de la conception catholique.

Voici sa définition : « L'Eglise est (...) la communauté de ceux qui se sont engagés pour la cause de Jésus-Christ et en témoignent comme d'une espérance pour tous les hommes ». « Si l'Église veut servir la cause de Jésus-Christ, elle ne sera jamais une Église-administration » (ndlr: tiens! cela me rappelle quelque chose!!).

A ce sujet, on se souviendra que Küng, dans son gros recueil qui répondait aux attaques qu'avait entrainées Infaillible, faisait garantir sa catholicité par Walter von Loewenich; celui-ci constatait que certes la théologie de Küng n'était pas catholique dans le sens où on l'entendait « il y a encore vingt ans » mais qu'elle pouvait très bien l'être dans le sens d'un « catholicisme de l'avenir », libéré de l'étroitesse dogmatique. Pour ce qui est de la première partie du jugement, Loewenich parlait en historien; dans la seconde partie, en théologien protestant, qui souhaite que le « catholicisme de l'avenir » soit dans le protestantisme ce que la high church est dans l'anglicanisme.

Si l'on veut appliquer ce jugement de Loewenich au stade de ‘’Étre chrétien’’, on devra constater que le « catholicisme de l'avenir » est devenu encore plus informel; dans sa conception de l'Église et dans sa formulation, il se rapproche plutôt des conceptions libérales que de celles des églises classiques issues de la Réforme. Les paroles aimables de Küng en faveur d'un « primat pastoral du pape » n'y changent rien.

Dans sa partie sur l'Église, Küng a inclus des parties assez importantes de son texte intitulé « Réforme et reconnaissance des fonctions ecclésiales» qui à l'époque a fait sensation comme mémorandum des instituts universitaires œcuméniques, de même que le document « Contre la résignation » auquel ont souscrit, il y a quelques années, bon nombre de théologiens. Je ne peux taire que ce texte me répugne au plus haut point, bien que je sache que des amis et collègues que j'estime et respecte se sont prononcés en sa faveur. Pour moi, c'est une immense prétention de dire que l'espérance demeure « parce que l'avenir de l'Église a déjà commencé ». En quoi a-t-il commencé? Par le zèle de ceux qui ont créé des groupes nouveaux? Comme une telle affirmation serait ridicule et vaine, alors même qu'elle correspondrait à une situation moins triste que ce n'est le cas ! Et puis : qui est l'Église, qu'est-ce que l'Église ? Est-elle une entreprise économique qui se forge son avenir, en bâtissant de nouvelles technologies? Un parti, une société qui découvre de nouveaux schémas constitutionnels? Ou bien est-elle la communauté de foi qui vit du Christ ou n'est rien du tout?

Et comme le second argument est lamentable : l'espérance demeure « parce que l'Église ne peut arrêter l'évolution du monde et que l'histoire de l'Église se poursuit elle aussi ». Cette évolution est-elle donc si extraordinaire qu'elle puisse, par le simple fait qu'elle dure, être un critère d'espérance? L'espérance de l'Église vient-elle de ce qu'elle ne peut arrêter le monde dans son mouvement? Ou l'espérance du monde vient-elle de ce que l'Église le maintient? Pour moi, ce passage montre d'une manière frappante combien on perd vite la mesure quand seul reste le désir de s'imposer.

Morale sans pénitence ni martyre

Quelques remarques encore au sujet de la dernière partie du livre, qui traite de l'éthique.

Je la considère comme la partie la moins réussie.

Si le préambule fait impression par sa réflexion et sa variété, si la partie christologique frappe par ses efforts pour faire une synthèse des vues historiques modernes et de la foi reçue, et le passage sur l'ecclésiologie au moins par son enthousiasme et sa radicalité, ici par contre on a un peu trop l'impression de baigner dans 1'eau tiède. Je vais essayer, en m'appuyant sur deux points essentiels, de faire apparaitre l'ambiguïté qui à mon avis caractérise le tout.

Küng commence par montrer de façon frappante qu'une exigence absolue ne peut se fonder que sur l'Absolu - qu'un fondement de l'éthique ne peut être en fin de compte que théologique. Mais dans l'argumentation qui suit, cet Absolu s'efface tellement (suite logique de sa conception de la Révélation, principe de sa méthode) qu'il ne peut plus rien fonder du tout; c'est ainsi qu'il définit la valeur inconditionnelle de la norme en ces termes « Rien d'autre qu'une adaptation aux différentes situations ».

Küng essaie ensuite - et c'est le second point - de donner un contenu concret au discours éthique toujours rejeté dans l'insaisissable, en personnalisant les normes qu'il voit concrètement présentées à l'homme dans la personne de Jésus. De cette manière - et ceci est tout à fait judicieux et théologiquement fondé -, il s'agit de relier l'éthique chrétienne dans ce qu'elle a de particulier avec son réalisme libre, d'opérer l'union entre l'exigence la plus réelle et son libre accomplissement en l'homme, toujours nouveau parce que créature. « En tant que personne historique concrète, Jésus apparaît comme une évidence qui échappe à une idée éternelle, à un principe abstrait, à une norme générale, à un système d'idées ». « En tant que personne historique, Jésus montre ce qui est réalisable alors que les idées souvent apparaissent comme des idéaux impossibles à atteindre, les normes comme des lois impossibles à suivre, les principes et les systèmes comme des utopies éloignées de la réalité ». « Donc, Jésus agit en tant que personne concrète qui donne la mesure de l'humain ».

C'est avec un geste triomphal que le théologien, en possession de l’« évidence » et du « réalisable » qui manquent aux éthiques laïques, s'oppose ici à celles-ci. Ce geste devient déjà plus modeste quand, peu après, il se voit contraint de dire qu'il est impossible, même au niveau de l'éthique, de voir ce qui est spécifiquement chrétien, lorsqu’'on regarde la prédication de Jésus, le sermon sur la montagne, pour le transposer aussitôt dans l'époque actuelle. Il y a encore un recours : pas de contenus, mais la personne elle-même; demandons-nous alors comment, sans contenus, saisir une personne. Mais voilà qui se résout un peu plus loin. « Pour celui qui s'engage sérieusement sur la voie de Jésus-Christ, la Croix échappe à toute copie bon marché, à toute imitation héroïque, qui pourrait procurer une certaine sécurité. Sa Croix reste incomparable, son abandon par Dieu et par les hommes reste unique, et sa mort inimitable. Déjà chez Paul, l'Imitation de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement "imiter Jésus dans sa vie" pour lui ressembler de plus en plus ».

La réponse que la personne de Jésus doit donner à la question éthique se perd finalement dans le vague, dans l'« adaptation aux situations ». Par conséquent, les feux rouges et les Dix Commandements se retrouvent au même niveau : « Des normes sans lesquelles une société ne peut pas vivre. » Toutes sont ordonnées à une vague super-norme : « Il leur faut être au service de l'homme ».

Il n'est donc pas étonnant que deux catégories bibliques fondamentales soient absentes, alors qu'elles sont justement les pierres d'angle de la Bonne Nouvelle du chemin à suivre : la pénitence et le martyre. Il est beau d'écrire, comme Küng le fait (et c'est vraiment essentiel au christianisme), « que l'homme, dans le bien comme dans le mal, ne doit abandonner en aucun cas sa confiance absolue ». Mais il en tait la moitié, en ne disant pas que si l'homme garde cette confiance, c'est parce que la porte de la pénitence lui reste toujours ouverte et qu'il a le droit de se savoir introduit par elle auprès du Christ crucifié. Dans le Nouveau Testament, le christianisme est défini comme un don du repentir qui fait vivre (Actes 11,18; cf. 5,31; Hébreux 12,17) ; de cela, le livre ne parle jamais.

La situation, ou l'« adaptation à la situation », prend ici une telle importance, et le slogan « tout pour l'homme » une telle densité superficielle, qu'il n'est plus possible de présenter la prééminence de la foi sur la vie et sur le bien-être.

Küng enseigne certes le « respect de la tradition des grands martyrs du christianisme »; mais que le fait de suivre le crucifié suppose -constamment d'être prêt au martyre, cela disparaît.

Pointes et bottes

Le piment d'un livre, c'est la polémique - ce fut d'ailleurs un genre littéraire dans l'Église des premiers siècles et même parfois, dans les temps modernes, une discipline théologique, qui s'est progressivement adoucie pour devenir l'apologétique et finalement la théologie fondamentale.

Küng a habilement disséminé ce piment dans tout son livre, comme nous l'avons déjà vu, sous la forme de vigoureuses bottes contre l'« Église-administration » et ses « théologiens de tour » (« théologiens modérément modernes »).

On ne peut rien objecter à cela, bien qu'on puisse se demander si un chrétien ne devrait pas aujourd'hui avoir aussi le courage de polémiquer sur quantité d'autres points - dont je n'ai pas trouvé trace dans cet ouvrage. On peut d'ailleurs sourire de ces attaques et même rester pensif; quelquefois pourtant, elles incitent à la réplique, quand le sarcasme devient banal ou que l'ironie tombe à plat parce qu'elle manque de vérité. Je citerai trois exemples en commençant par un passage qui suscite plus l'humour que la colère.

Küng annonce au lecteur qu'à cet endroit, il avait « prévu un chapitre sur la prière, la méditation et la liturgie chrétienne (la messe dominicale) »...

« Les discussions pénibles que Rome m'a récemment imposées m'ont coûté, dans la dernière phrase de ce livre, au moins deux mois de travail et d'énergie qu'il m'a été impossible de rattraper à cause de la rigueur du planning. C'est pourquoi j'ai dû renoncer au chapitre prévu, victime de l'inquisition romaine. »

Je doute qu'au bout de 700 et quelques pages, le lecteur un peu fatigué ait encore assez d'énergie pour tempêter comme il se doit contre cette « inquisition » qui lui a ôté de nouvelles pages; d'autant plus qu'il se souvient peut-être que le livre de Küng « Infaillible? » (auquel Küng renvoie) portait en sous-titre « une interpellation », si bien qu'il n'est pas si injuste de retourner la question et de tenter d'engager une discussion qui inévitablement demande du temps.

Mais voici un second exemple plus sérieux et plus significatif: « Quiconque a confessé publiquement pendant le national socialisme qu'il n'y a jamais eu dans l'Église qu'un seul "Seigneur" ("Führer") - ce fut le cas non pas de l'épiscopat catholique et luthérien, mais bien de Karl Barth, de l'Église confessante [ndlr : L'Église confessante (Bekennende Kirche) est un mouvement protestant de l'Allemagne nazie, opposé au nazisme et à la mise en place d'une Église protestante du Reich] et du synode de Barmen [ndlr: La déclaration de Barmen est un texte de 1934 à tendance œcuménique qui regroupe plusieurs tendances du protestantisme allemand. Cette déclaration théologique de Barmen est l'acte fondateur de l'Église confessante qui s'oppose au mouvement orienté vers le national-socialisme des soi-disant chrétiens allemands. C'est en conséquence un texte écrit en résistance à la théologie moderne et immanente des chrétiens allemands et au paganisme du national-socialisme] - fut tout aussi bien compris que ces chrétiens qui quelque 2000 ans auparavant confessaient devant les tribunaux romains "Jésus est Seigneur" ».

Cette phrase est historiquement et objectivement une monstruosité, une emphase irresponsable, dans une affaire par trop sérieuse. Quant à l'« épiscopat luthérien », il faut rappeler qu'à cette époque, il n'existait pas encore en tant qu'entité juridiquement et théologiquement délimitée; la formation de nouvelles constitutions ecclésiales après la coupure de la première guerre mondiale n'était alors pas encore décidée, et était loin d'avoir abouti à la solution d'un épiscopat. Mais, même là où elle existait (avec d'ailleurs des significations canoniques différentes), ce n'est pas par elle que la corruption est venue, comme W. Maurer l'a montré : « Les Synodes devinrent le lieu où se déchaina la violence de l'arbitraire; et les dirigeants du parti qui avaient mis la main sur le synode s'emparèrent du titre d'évêque pour donner un camouflage ecclésial à leur puissance, qui n'avait rien d'évangélique et n'était fondée que sur la politique. Ce sont en fait ceux qui avaient la charge spirituelle et se sont opposés à eux... qui ont sauvé l'épiscopat protestant»

En ce qui concerne l'épiscopat catholique, il faudrait mentionner d'abord - et ce n'est pas sans importance - les très nombreuses et très claires mises en garde, qui vont des célèbres homélies de l'Avent du cardinal Faulhaber en décembre 1933 jusqu'aux sermons de l'évêque von Galen pendant la guerre; entre les deux, historiquement et objectivement, on trouve l'encyclique de Pie XI, préparée pour ce qui est du texte par le cardinal Faulhaber, « Mit brennender Sorge » - toutes affirmations qui furent très bien comprises et par les Nazis et par les croyants, conduisirent nombre de prêtres en camp de concentration et placèrent presque tous les croyants en conflit permanent avec les organes de l'état. De plus, il faut dire que le problème auquel répondait le Synode de Barmen et, à partir de là, l'Église confessante - à savoir la montée des « chrétiens allemands », qui interprétaient l'Église et la confession de la foi de manière politique et avaient commencé à en faire l'organe de l'Antéchrist - ne pouvait se poser de cette manière aux catholiques : en effet l'intangibilité du dogme et son lien à la catholicité concrétisée par le pape excluaient une telle manipulation de l'Église. Le Synode de Barmen a fourni à l'Église protestante abusée par des synodes violentés ce qui, dans l'Église catholique, était donné dans le dogme et dans le caractère sacramentel de la hiérarchie. La grossière déformation opérée par Küng n'est certainement pas une quelconque erreur de polémique, mais la conséquence et l'expression de son incompréhension vis-à-vis de la nature de l'Église.

Orgueil et manque d'ambition

Un dernier exemple nous amène à la question finale : que dit le livre dans son ensemble ?

Küng déclare : « Quant à savoir ce que signifie au juste le christianisme et ce que dit le message chrétien, aucun enseignement officiel venant de Rome n'est paru dans les 500 dernières années - pour ne pas remonter plus loin - pas plus que sur la mafia ou sur la validité du septième commandement dans son propre pays ».

Dans cette phrase, ce qui me gêne, c'est tout d'abord l'orgueil teuton qui aime tant mettre les autres en accusation; c'est ensuite la frivolité avec laquelle on affirme des choses importantes sans avoir l'air d'y toucher.

En parlant de la justification, le concile de Trente n'a-t-il pas traité de l'intention centrale du christianisme? Vatican II, dans son long texte sur « L'Église dans le monde de ce temps », n'a-t-il pas fait une nouvelle tentative dans ce sens? La confession de la foi dans le baptême et l'Eucharistie n'a-t-elle pas toujours désigné très exactement le cœur du message chrétien? Et n'est-il pas bon, et même nécessaire, de transmettre cette profession de foi concrètement faite pour la vie des hommes, d'une part à la théologie, et d'autre part à la catéchèse, qui exposent ce que la confession propose et trouvent là précisément leur rôle spécifique et absolument irremplaçable?

Mais posons la question : d'après Küng, qu'est-ce qui est spécifiquement chrétien? Il donne à deux endroits un semblant de définition : d'une part lorsqu'en comparant le christianisme aux autres religions, il dégage ce qui lui est propre; et d'autre part à la fin du livre, qui débouche sur une sorte de « formule ramassée a dont il avait proposé l'ébauche au congrès de Concilium à Bruxelles. Dans le, premier cas, il dit : « Le christianisme n'existe que là où le souvenir de Jésus-Christ est avivé dans la théorie et la pratique ». Si l'on prend le mot « souvenir » dans son sens profond, la formule peut suffire; mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. Ainsi lit-on, deux pages plus haut, qu'un repas célébré par des chrétiens et des musulmans à Kaboul, et durant lequel on récita des prières de traditions chrétienne et soufie n'est pas une célébration eucharistique chrétienne; il le serait « uniquement s'il était fait explicitement mémoire de Jésus-Christ ». Faire mémoire de Jésus n'a pour les musulmans rien d'extravagant ni d'impossible; pour être au clair à ce sujet, il faudrait être plus concret et plus précis.

Voici la « formule ramassée » de Küng : « A la suite de Jésus-Christ, l'homme dans le monde d'aujourd’hui peut vraiment vivre, agir, souffrir et mourir en homme, gardé par Dieu et venant en aide aux hommes dans le bonheur et le malheur, dans la vie et dans la mort ». Cette phrase se distingue, comme la plupart des « formules ramassées » d'aujourd'hui, des confessions de foi de l'Église ancienne en ce qu'elle est une parole apparemment indépendante du sujet qui la dit, alors que les confessions sont l'expression d'un choix et qu'elles lient leur parole à ce choix : « Je crois. » En choisissant une formulation qui tend à objectiver, Küng prend sur lui de donner à sa phrase un caractère d'évidence qu'il ne peut absolument pas justifier, aussi belle que celle-ci puisse paraitre à un croyant - et personnellement, je la trouve belle, dans le contexte de la foi. Mais j'ai beau la trouver belle et vraie dans le contexte de ma propre foi, elle ne peut me suffire. Si elle doit exprimer ce qui est spécifiquement chrétien, je la trouve trop facile, trop terne, trop déduite de la destinée générale du monde.

Mon regard tombe alors sur une citation reprise par Küng, dans laquelle cet étonnant manque d'ambition du christianisme «moderne » apparait dans une lumière crue : « Est-ce qu'aujourd’hui un homme sensé veut encore devenir Dieu ? ». Je réponds : oui. Rarement une époque a été aussi déterminée à le devenir. Ernst Bloch a fait du « Eritis sicut deus » l'idée directrice d'une interprétation de l'héritage biblique tournée vers l'avenir et dans laquelle son levain révolutionnaire s'active contre les puissances réactionnaires. Il n'a fait là que formuler le plus profond élan qui se cache derrière la passion d'émancipation de notre siècle. La liberté ici voulue veut se débarrasser des limites de la condition humaine; rien ne peut la contenter en dehors du statut de la divinité et c'est justement pour cette raison que sa critique est radicale jusqu'au nihilisme. Un christianisme qui offre à l'homme moins que de devenir Dieu est trop modeste; il a beau se recommander par sa fiabilité, il reste que, dans la lutte pour l'homme à laquelle nous sommes livrés, sa réponse est insuffisante.